ATTACCHI DI PANICO

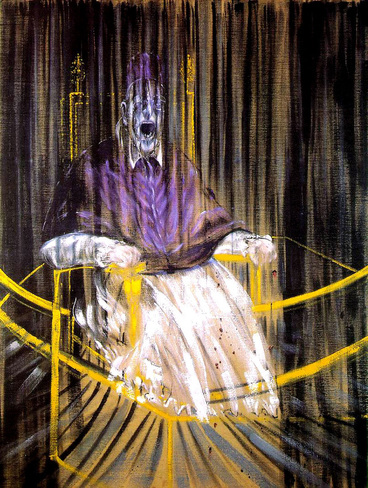

Studio dal ritratto di Innocenzo X (1953), Francis Bacon

Studio dal ritratto di Innocenzo X (1953), Francis Bacon

Per descrivere il disturbo definito ‘attacchi di panico’, con tutta probabilità tra i quadri clinici più diffusi nella contemporaneità, può essere utile rifarsi alla sintetica ma precisa descrizione della sintomatologia che si trova nel testo “Psichiatria psicodinamica” dello psichiatra e psicoanalista statunitense Glen O. Gabbard:

"Gli attacchi di panico durano generalmente solo alcuni minuti, ma causano al paziente una considerevole angoscia. Oltre ad allarmanti sintomi fisiologici come soffocamento, vertigini, sudorazione, tremore e tachicardia, i pazienti con disturbo da attacchi di panico spesso avvertono una sensazione di morte imminente. La maggior parte dei pazienti con disturbo da attacchi di panico soffre anche di agorafobia (la paura d’essere intrappolato in un luogo o in una situazione dai quali la fuga può essere difficile o tremendamente imbarazzante). Siccome gli attacchi di panico sono ricorrenti, i pazienti spesso sviluppano una forma secondaria di ansia anticipatoria, preoccupandosi perennemente di quando e dove avverrà l’attacco successivo. I pazienti con disturbo da attacchi di panico o agorafobia spesso riducono i loro viaggi per cercare di controllare la temuta situazione di avere un attacco di panico in un luogo dal quale non se ne possono andare facilmente".

Diverse evidenze suggeriscono la rilevanza dei fattori psicologici nella manifestazione degli attacchi di panico, tanto che si registra una maggiore incidenza di situazioni esistenziali stressanti nelle persone che manifestano questo tipo di problematica. Elementi stressanti probabilmente svalutati, che potrebbero indicare una ridotta considerazione delle emozioni che si esperiscono in relazione a certi stimoli e/o in riferimento ad accadimenti della propria esistenza. Se inizialmente si pensava di poter controllare l’elemento affettivo collegato a certe situazioni ecco che, ad un certo momento, non si riesce più a contenere quel portato emotivo che dilaga sotto forma di un’angoscia espressa mediante processi di somatizzazione, ossia attraverso il proprio corpo. Quest’angoscia, poiché non simbolizzata, può essere rappresentata dal soggetto solamente sotto forma di catastrofe, con la conseguente sensazione di impazzire e la paura di morire. In definitiva, nell’attacco di panico, possiamo pensare che il corpo si faccia carico di esprimere quella crisi di senso che il soggetto non riesce ad elaborare. Una crisi di senso che, però, sembrerebbe più legata al 'vivere' piuttosto che al 'morire': ossia, il soggetto è angosciato e spaventato a causa di ciò che desidererebbe fare ed è partendo dalla sensazione percepita di poter prendere in mano la propria vita, non ritenendosi però autorizzati a farlo, che si scatena il panico e la conseguente angoscia di morte.

In generale, l’obiettivo della relazione terapeutica è di costituire un contenitore per permettere al soggetto di ri-sperimentare nel contesto analitico quei vissuti cui non è stato possibile dare un significato per renderli pensabili e dunque digeribili.

Negli ultimi anni si sta parlando molto degli attacchi di panico, ciò che potrebbe far pensare di avere a che fare con un quadro sintomatologico nuovo, inedito, ma non è così.

Già nel 1894 Freud descrisse un quadro clinico che definì ‘nevrosi d’angoscia’ e che si caratterizza per gli stessi sintomi sopra menzionati che connotano quello che oggi viene definito ‘attacco di panico’. Oltre al complesso quadro sintomatologico di ordine psichico e fisico che definisce la fase culminante del disturbo, il panico, Freud descrisse anche lo stato che lo precede, ossia l’attesa angosciosa dell’attacco, e quello che lo segue, ovvero il vissuto agorafobico.

Bibliografia:

Glenn O. Gabbard, "Psichiatria psicodinamica", Raffaello Cortina Editore, 1995

"Gli attacchi di panico durano generalmente solo alcuni minuti, ma causano al paziente una considerevole angoscia. Oltre ad allarmanti sintomi fisiologici come soffocamento, vertigini, sudorazione, tremore e tachicardia, i pazienti con disturbo da attacchi di panico spesso avvertono una sensazione di morte imminente. La maggior parte dei pazienti con disturbo da attacchi di panico soffre anche di agorafobia (la paura d’essere intrappolato in un luogo o in una situazione dai quali la fuga può essere difficile o tremendamente imbarazzante). Siccome gli attacchi di panico sono ricorrenti, i pazienti spesso sviluppano una forma secondaria di ansia anticipatoria, preoccupandosi perennemente di quando e dove avverrà l’attacco successivo. I pazienti con disturbo da attacchi di panico o agorafobia spesso riducono i loro viaggi per cercare di controllare la temuta situazione di avere un attacco di panico in un luogo dal quale non se ne possono andare facilmente".

Diverse evidenze suggeriscono la rilevanza dei fattori psicologici nella manifestazione degli attacchi di panico, tanto che si registra una maggiore incidenza di situazioni esistenziali stressanti nelle persone che manifestano questo tipo di problematica. Elementi stressanti probabilmente svalutati, che potrebbero indicare una ridotta considerazione delle emozioni che si esperiscono in relazione a certi stimoli e/o in riferimento ad accadimenti della propria esistenza. Se inizialmente si pensava di poter controllare l’elemento affettivo collegato a certe situazioni ecco che, ad un certo momento, non si riesce più a contenere quel portato emotivo che dilaga sotto forma di un’angoscia espressa mediante processi di somatizzazione, ossia attraverso il proprio corpo. Quest’angoscia, poiché non simbolizzata, può essere rappresentata dal soggetto solamente sotto forma di catastrofe, con la conseguente sensazione di impazzire e la paura di morire. In definitiva, nell’attacco di panico, possiamo pensare che il corpo si faccia carico di esprimere quella crisi di senso che il soggetto non riesce ad elaborare. Una crisi di senso che, però, sembrerebbe più legata al 'vivere' piuttosto che al 'morire': ossia, il soggetto è angosciato e spaventato a causa di ciò che desidererebbe fare ed è partendo dalla sensazione percepita di poter prendere in mano la propria vita, non ritenendosi però autorizzati a farlo, che si scatena il panico e la conseguente angoscia di morte.

In generale, l’obiettivo della relazione terapeutica è di costituire un contenitore per permettere al soggetto di ri-sperimentare nel contesto analitico quei vissuti cui non è stato possibile dare un significato per renderli pensabili e dunque digeribili.

Negli ultimi anni si sta parlando molto degli attacchi di panico, ciò che potrebbe far pensare di avere a che fare con un quadro sintomatologico nuovo, inedito, ma non è così.

Già nel 1894 Freud descrisse un quadro clinico che definì ‘nevrosi d’angoscia’ e che si caratterizza per gli stessi sintomi sopra menzionati che connotano quello che oggi viene definito ‘attacco di panico’. Oltre al complesso quadro sintomatologico di ordine psichico e fisico che definisce la fase culminante del disturbo, il panico, Freud descrisse anche lo stato che lo precede, ossia l’attesa angosciosa dell’attacco, e quello che lo segue, ovvero il vissuto agorafobico.

Bibliografia:

Glenn O. Gabbard, "Psichiatria psicodinamica", Raffaello Cortina Editore, 1995

Condividi:

Dott. Lorenzo Sartini via Pellegrino Matteucci, 21 40137 Bologna cell: 3338443719 mail: [email protected]

C. F. SRTLNZ73C21I608M P. IVA: 02755261209